プレコンセプションケアとは?

「プレコンセプションケア(プレコン)」とは、妊娠や出産、性の正しい知識を身につけて、自分たちの健康や生活に向き合う取り組みのことです。

「妊娠や出産はまだ先の話だし、将来子どもが欲しくなるかわからない……」「今は関係ないかも」と感じたあなたにこそ、知ってほしいキーワードです。

〝知っていること″で、より自分らしい人生設計を描くヒントになります。

これからの未来の妊娠や将来の健康のため、あなたにとって役立つ情報となるはずです。

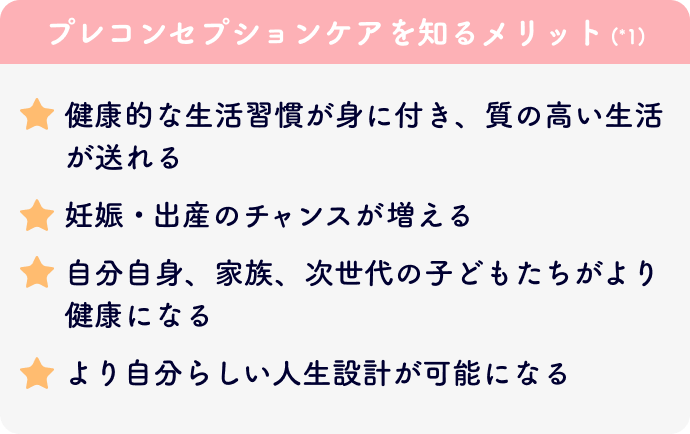

妊活だけじゃない!より自分らしい選択をしやすいように~プレコンセプションケアを若いうちに知るメリット~

「プレコンセプションケア」とは、女性やカップルが将来の妊娠や出産、自分らしい人生設計を考えるために健康をサポートする取り組みのことです。

プレコンセプションケアは、将来子どもが欲しいと思っている人だけでなく、すべての人にとって大切なケアです。

プレコンセプションケアによって健康な生活習慣を身につけることは、単にカラダの調子をよくするだけではありません。

自分の今のカラダやココロの状態に意識を向け、自分に合う健康管理をすることで、将来の自分や家族、子どもの健康を守ることにもつながります。

そして、この取り組みは特に若い男女が健康的な生活を送り、質の高い人生を築くことを目的として生まれたものです。

今「プレコンセプションケア」について知ることには、次のようなメリットがあります。

若いうちに知ることで、将来の選択肢が広がる可能性があります。

また、妊娠を望む女性だけでなく、そのパートナーや家族にもぜひ知っておいてほしいことです。

プレコンセプションケアがなぜ今、若い人たちに必要なの?私の健康と将来生まれるかもしれない自分の子のために

では、なぜ今、特に若い男女に「プレコンセプションケア」が必要なのでしょうか?

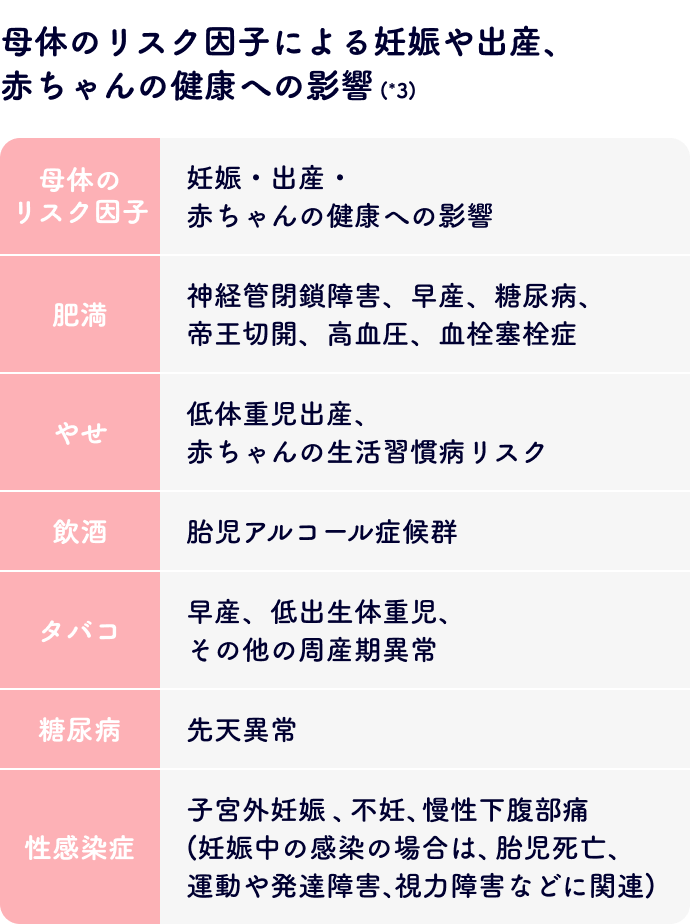

それは、妊娠前から持っているリスク因子が妊娠や出産、そして赤ちゃんの健康に影響を与えることがあるためです。

日本では、早産率は5.7%、周産期死亡率(妊娠満22週以降の死産、生後1週間未満の新生児の死亡率)は出産1,000例あたり3.2と、世界的に見ても比較的低い水準です(*2)。しかし、これらの数値をさらに減らすことも「プレコンセプションケア」の大きな目的のひとつです。

10代・20代のうちから「プレコンセプションケア」に取り組むことで、妊娠や出産、赤ちゃんの健康に関わるリスクを減らすことができます。

ここでは、今からでも実践できるポイントを紹介していきます。

Point 1:自分のカラダを知ろう!肥満も痩せすぎも危険

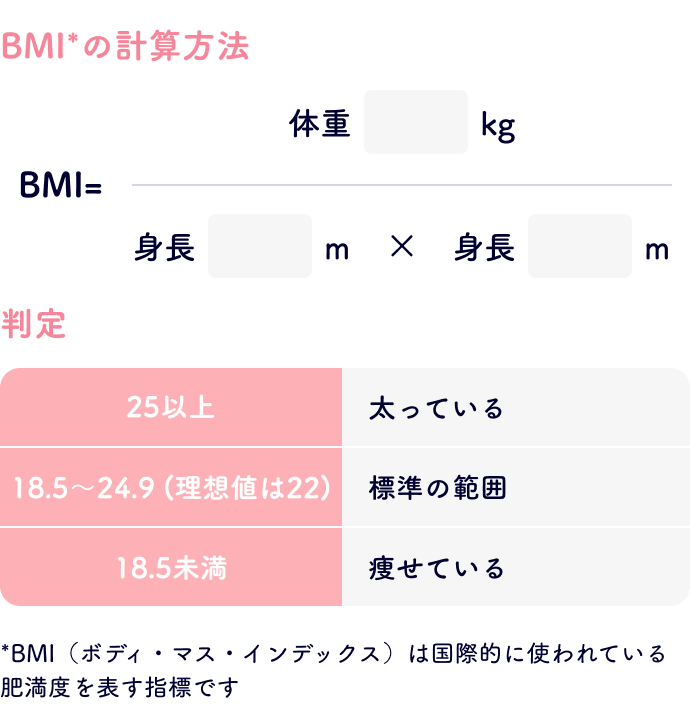

自分のカラダの状態を知るためには、まず自分に合った理想的な体重を知ることが大切です。

現代では、20~30歳代女性の約5人に1人が「やせ=低栄養」の状態となっているといわれています(*4)。「やせ」状態で妊娠した場合、2500g未満の低体重児出産となるリスクが高まります。さらに、低体重で生まれた赤ちゃんは、将来的に生活習慣病にかかる可能性が上がるといわれているのです(*5)。

一方、肥満の場合は、神経管異常や早産、糖尿病、帝王切開、高血圧、血栓塞栓症などのリスクが増加します。

まずはBMIを計算して、自分の現在の体重を正しく評価してみましょう。

Point 2:健康的な生活習慣を身に付けよう

正しい食生活、適度な運動を心がけることも大切です。

忙しい日々の中ではつい食生活や運動がおろそかになりがちですが、偏った食事や運動不足、喫煙はカラダに大きなダメージを与えてしまいます。

まず意識したいのは栄養バランスの取れた食事です。栄養不足になると、貧血や肌荒れ、月経不順、不妊などの原因になることもあります。

特に女性の方は、鉄分やビタミンB群の一種である「葉酸」を含む食品を積極的に摂取したり、必要に応じてサプリメントなどを活用したりすることをおすすめします。

また、運動も習慣にしましょう。「プレコンセプションケア」では、週に約150分の適度な運動を推奨しています(*6)。まずはお家でできる簡単な体操から始めてみてはいかがでしょうか。

Point 3:性や生殖に関する知識をもつことも大切

自分のカラダを理解し、健康を目指しながら、性や生殖に関する知識も学びましょう。

特に、若年層で増加している「性感染症」には、妊娠中に感染すると将来的に赤ちゃんの健康に影響を与えるものや、不妊の原因になるものもあります。

また、風しん、麻疹、水疱瘡、おたふくかぜ、といった感染症についてはワクチン接種が重要です。健康を維持していくためには定期的ながん検診も欠かせません。

自分はもちろん、パートナーや家族も含めて、「感染させない環境」をつくることを心がけましょう。

「プレコンセプションケア」は、未来の自分や生まれてくるかもしれない赤ちゃんのためにも大切な取り組みです。まずは自分のカラダについて詳しく知り、より自分らしい選択ができる未来を目指しましょう。

- 出典

- *1 日本産婦人科医会 第147回記者懇談会 女性の健康支援「プレコンセプションケアとは」

- *2 令和2年(2020)人口動態統計(厚生労働省)

- *3 産婦人科 診療ガイドライン―産科編 2023(公益社団法人 日本産科婦人科学会/公益社団法人 日本産婦人科医会) MMWR Recommendation and Reports, 55(RR06); 1-23, 2006

- *4 2023年 国民栄養・健康調査(厚生労働省)

- *5 「健康日本21(第二次)」

- *6 WHO(世界保険機関)が推奨するガイドライン