知っておきたい不妊症

みなさんは不妊症ときいて、どのような状態を思い浮かべますか?

「不妊症」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をせずにセックスをしているにもかかわらず、一定期間妊娠しない状態のことをいい、日本産科婦人科学会では、この一定期間を1年とするのが一般的と定義しています。

不妊症について

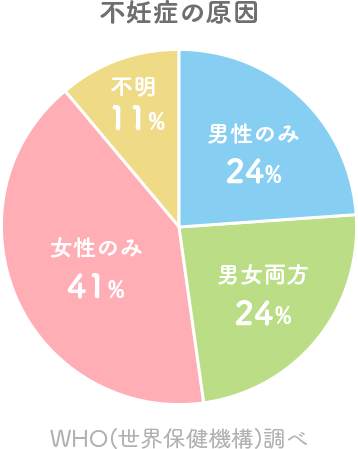

世界保健機関(WHO)によると、不妊症は、男性側のみに原因がある場合が24%、女性側のみに原因がある場合が41%、男女両方に原因がある場合が24%とされていますが、原因がわからない場合も11%あります。

約5.5組に1組のカップルが「不妊」の問題を抱えているといわれている今、国内での体外受精の実施件数は増えてきています。日本産科婦人科学会が公表したデータによると、2016年に体外受精によって5万4110人赤ちゃんが生まれています。総出生数を考えると、約18人に1人が体外受精によって生まれた赤ちゃんという計算になります。

妊娠しないのはなぜ?

妊娠は、卵子の成長・排卵・射精・受精・着床のすべてが整ってはじめて成立します。これらのプロセスのどこかに問題があれば、それが不妊の原因となります。妊娠のプロセスごとに、どのような不妊の原因があるのかを把握しておきましょう。

① 卵子の成長過程でみられる不妊原因

卵巣機能不全

卵子は、卵胞刺激ホルモン(FSH)の指令で成長します。卵胞刺激ホルモンの分泌量が不足していたり、卵巣が指令をうまく受け取れなかったりすると、卵子が育たなくなり、卵巣機能不全が起こります。月経不順・無月経の方は卵巣機能不全の可能性があるので注意が必要です。

女性の高齢

卵子のもとである原始卵胞の数は女性が生まれる前からすでに決まっていて、年齢が上がるごとに減り、老化していきます。個人差はありますが35歳を過ぎると妊娠しにくくなり、卵巣や子宮のトラブルも起きやすくなることがあります。

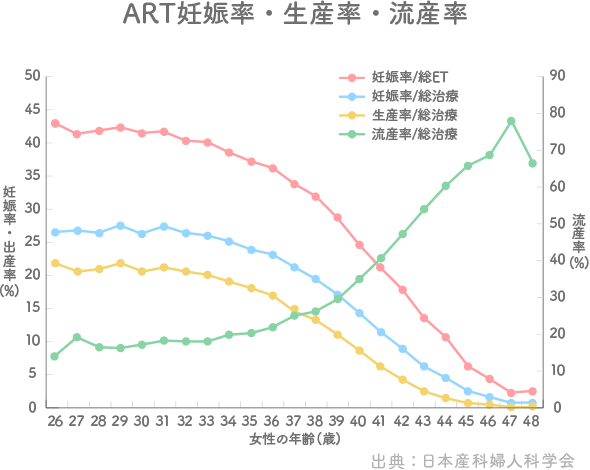

下のグラフは、生殖補助医療を行った女性の年齢と妊娠率・生産率(赤ちゃんが生きて生まれる確率)・流産率の関係を示しています。赤い線の妊娠率を見ると、35歳から急激にさがり始めます。このことからもいかに年齢が大切か分かります。

② 排卵にかかわる不妊原因

高プロラクチン血症

プロラクチンは、出産すると乳腺を刺激して乳汁を分泌させる働きがあるホルモンです。高プロラクチン血症は、出産をしていないのにプロラクチンが過剰に分泌されることで起こる排卵障害であり、無月経ないし無排卵性月経の症状がみられます。

妊娠出産後に症状が発見される場合も多く、2人目不妊の原因になります。

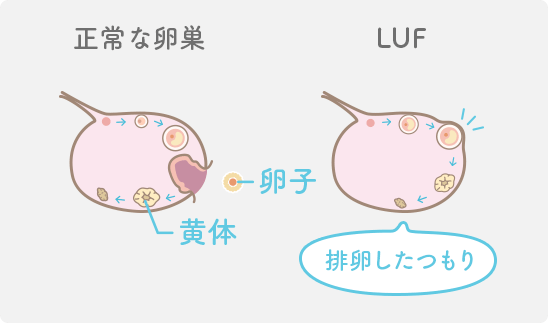

LUF(黄体化未破裂卵胞)

ホルモンバランスの乱れによって、成熟した卵子が排卵できずに黄体化した状態です。その後、黄体ホルモンが分泌されると、基礎体温は高温期が続くため、排卵したようにみえます。

ただし、基礎体温で症状を予測することができ、エコー検査で診断できます。

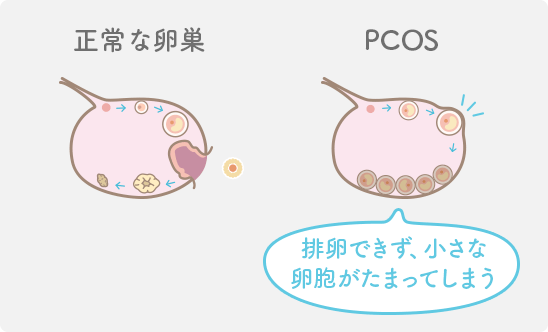

PCOS(多嚢胞性[たのうほうせい]卵巣症候群)

卵巣の内側に小さな卵胞が詰まってしまい、大きく成長した卵子が卵巣から出ることができなくなる排卵障害です。血液検査やエコー検査で、ホルモン値の異常や卵巣内に小さな卵胞がたくさん確認できるのが特徴です。

③ 卵子が卵管へ移動する過程での不妊原因

ピックアップ障害

排卵された卵子は、通常、卵管の先端部分の卵管采(さい)にキャッチされ、卵管へと導かれますが、ピックアップ障害があると、卵管采が卵子をキャッチできません。原因は卵巣や卵管周囲の癒着、子宮筋腫による圧迫などが知られています。

④ セックスにかかわる男性側の不妊原因

ED(勃起障害)

EDは、セックスの時に十分に勃起できない障害です。ストレスや、陰茎の勃起に必要な血管や神経、ホルモン分泌などの異常が原因として挙げられます。

射精障害

勃起はするけれど、射精できない障害です。女性の腟内で射精できない「腟内射精不能」が最も多くみられます。そのほかに「早漏や遅漏」「射精がまったくできない」などの原因や、膀胱側に精液が射精される「逆行性射精」といった病気もあります。

精子に問題がある

精液中に精子がいない「無精子症」、精子はいるものの1500万個/ml以下の「乏(ぼう)精子症」、動く精子が40%以下の「精子無力症」、精子がまったく動いていない「精子不動症」、奇形精子が多い「精子奇形症」などの状態があります。

⑤ 精子が子宮に進入する過程での不妊原因

頸管(けいかん)粘液不全

精子が子宮内に進入できない障害で、頸管粘液の量が少ないことや、粘りけがないために起こります。女性ホルモンの分泌が少ない、頸管腺の反応が鈍いなどが原因となります。

抗精子抗体

女性の体が男性の精子を「異物」とみなして、精子を受け付けなくする障害です。精子が頸管を通過したとしても、その先の卵管で「抗精子抗体」にブロックされることもあります。

⑥ 受精にかかわる不妊原因

卵管狭窄(きょうさく)・卵管閉塞(へいそく)

卵管が癒着や形状異常などで狭くなっている「卵管狭窄」や、子宮内膜症やクラミジア感染症などにより卵管がふさがっている「卵管閉塞」は、受精の障害となります。左右両方の卵管で狭窄や閉塞が起こっている場合には、自然妊娠が難しくなります。

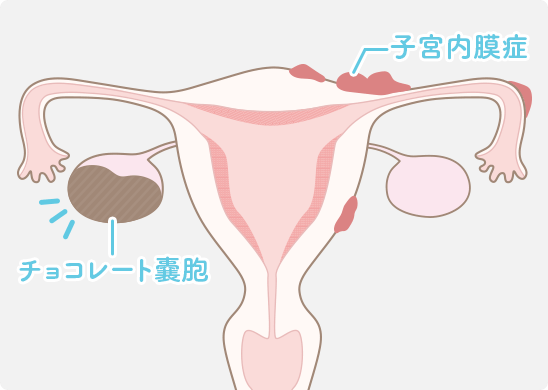

子宮内膜症

子宮内膜が子宮内以外に発生し、その部位で増殖する病気です。卵管周囲で増殖した場合、卵管が狭くなる、詰まるなどの障害が起こります。

また、子宮内膜症から、受精に悪い影響を及ぼす物質が分泌されると考えられています。

⑦ 受精卵の着床にかかわる不妊原因

黄体機能不全

通常、排卵後は、卵巣から黄体ホルモンが出て子宮内膜が厚くなることで、着床の準備が整います。黄体ホルモンの分泌が足りず分泌している期間も短い状態を「黄体機能不全」といい、受精卵の着床のさまたげとなります。

子宮筋腫

子宮の筋肉からできる良性のこぶです。子宮の壁の大きな筋腫によって起こる子宮内膜の血行不良、子宮の内側にある筋腫(粘膜下筋腫)などが、受精卵着床のさまたげになります。妊娠しない状態が長い人ほど起こる可能性が上がります。